17.6.25

En la plaza Aragón de Zaragoza está la estatua de Fausto de Elhuyar

En la fachada del actual edificio del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza hay cuatro esculturas de grande figuras del pensamiento de finales del siglo XIX, sentados en sillones a modo de personajes que dan entrada el conocimiento, representando lo mejor de nuestra sociedad.

Hay uno en concreto que hoy resulta mucho más complicado de entender, pues no es aragonés, el único de los cuatro que no es aragonés, y no parece de entrada ser un personaje muy conocido.

Hablo de Fausto de Elhuyar que casi nadie de los zaragozanos que pasamos a su lado sabemos quien es o qué representa en ese lugar tan importante en la ciudad. Era un edificio para enseñar la Medicina y las Ciencias Naturales, y de hecho alberga el Museo de Ciencias Naturales de Zaragoza.

Fausto Fermín de Elhuyar fue elegido no tanto por su relación con Zaragoza o Aragón (no era aragonés), sino como representante de la Ciencia experimental y moderna en España, especialmente de la química aplicada a la minería y la metalurgia, en una época en la que el país buscaba modernizar su imagen científica y académica.

Su presencia allí honra su importancia como pionero del estudio de los minerales y metalurgia en España, por ser además junto a su hermano los descubridores del wolframio o tungsteno, el único elemento químico español y que se utiizaba en medicina, y por su papel como fundador del Real Seminario de Minería, donde se formaron ingenieros clave para el desarrollo industrial español.

Corrida de Pascua en la Zaragoza de 1954

Este es un cartel de la Corrida de Pascua en Zaragoza, una corrida del año 1954 con tres toreros entonces de renombre para un festejo al que acudían en aquellos años de bastante necesidad económica, lo más potente económicamente, no solo de nuestra ciudad sino de Aragón y de provincias cercanas.

Aparicio era Julio Aparicio Martínez, padre del actual torero Julio Aparicio "Hijo", el más clásico de aquellos tres toreros. Jumillano era Emilio Ortuño “Jumillano”, un torero salmantino más atrevido que clásico, y Manuel Jiménez Díaz llamado "Chicuelo II" era un torero muy popular, atrevido en sus lances y muy diferente al primero.

16.6.25

Habitantes de la ciudad de Zaragoza, a lo largo de su historia

En la fundación de la colonia ciudad de César Augusta (en el año 14 a.C.) con veteranos legionarios que llegaron a estos espacios en donde ya existían algunas viviendas en las que convivían ciudadanos íberos, la población inicial era modesta y se calcula que en el primer siglo de funcionamiento de la ciudad el número de habitantes se movería entre los 3.000 y a lo sumo las 5.000 personas.

La Peste en Zaragoza, del año 166

Aunque no hay una inscripción directa que lo indique, las excavaciones en el casco antiguo (Foro, puerto fluvial, cloacas) muestran que a finales del siglo II hubo cierta paralización del desarrollo urbano y reorganización de espacios, lo que podría coincidir con los efectos colaterales de la pandemia, la peste que asoló Hispania a partir del año 166 d.C. y que es conocida como la Peste Antonina, también llamada plaga de Galeno, por el médico que la describió y que vemos en la imagen.

Aunque no tenemos documentación detallada, sí se puede afirmar con bastante certeza que afectó también al Valle del Ebro, aunque de manera difícil de cuantificar. Fue una de las primeras grandes pandemias que azotaron el Imperio Romano.

Aunque no hay registros arqueológicos directos o escritos que confirmen un brote específico en Zaragoza o en el Ebro, la red de comunicación romana (vías, comercio, ejército) hacía inevitable que la peste se propagara a lo largo de todo el Imperio, incluida Hispania, y por ello hay razones para pensar que sí afectó al Valle del Ebro, tanto a Zaragoza (Caesaraugusta) como a otras ciudades del valle estaban muy conectadas por la Vía Augusta, que unía Tarraco con el interior, por el río Ebro como vía natural de transporte y comercio, y por su papel como centro militar y administrativo.

Sí sabemos que en estas zonas hubo unos efectos reales que indican que por el Valle del Ebro sí hubo contagios fuertes de esa llamada Peste. Un descenso de la población, tanto urbana como agrícola, una parálisis del comercio y obras públicas, incluso un posible abandono temporal de villas rurales o núcleos menores.

Sabemos también que en las misma fecha hubo una crisis religiosa por todo el imperio incluida Hispania, pues los romanos interpretaban las pestes como castigos divinos, lo que alimentó cultos nuevos o místicos como castigo a sus Dioses que habían permitido las enfermedades.

Goya y la plaza de toros de Zaragoza

Entender por qué Francisco de Goya decidió crear una serie de grabados sobre la Tauromaquia puede resultar complejo desde la perspectiva del siglo XXI. Hoy en día, muchos ven esta práctica con distancia o rechazo, lo que dificulta tanto su comprensión como su justificación. Pero para valorar adecuadamente esta serie artística de Goya en la que incluyó algunas estampas tomadas en Zaragoza, es fundamental viajar al siglo XVIII y principios del XIX, el contexto en el que vivió el artista aragonés.

Goya, los grabados y la necesidad de vender arte

Goya necesitaba vender su obra para vivir. Como cualquier artista de su tiempo, debía adaptarse a los gustos de la sociedad si quería sobrevivir económicamente. Y en esa época, la tauromaquia era uno de los espectáculos más populares, especialmente en ciudades como Madrid o Zaragoza, su provincia natal.

Los toros y las comedias eran prácticamente los únicos entretenimientos públicos de masas, y gozaban de enorme aceptación entre las clases medias y altas. La tauromaquia no solo era vista como espectáculo, sino como parte de una cultura arraigada en la vida social y festiva de la época.

El origen del coso taurino de Zaragoza

En Zaragoza, la tradición taurina tiene raíces muy profundas. En 1761, la Sitiada o Gestora de la Real Casa de la Misericordia decidió construir una plaza de toros fija, para financiar su labor social con los niños sin hogar. Esto implicaba reconocer el valor económico de la tauromaquia para sostener instituciones benéficas.

Fue Ramón de Pignatelli quien, en 1764, llegó a un acuerdo con el Gremio de Carpinteros de Zaragoza para levantar la plaza en un solar situado cerca del Portillo, en la salida hacia Madrid. Aquellos terrenos, unas eras dedicadas hasta entonces a la trilla del cereal, fueron el lugar elegido para construir la Plaza de la Misericordia, espacio que todavía está en uso hoy en día.

La estructura fue diseñada con capacidad para 7.800 espectadores, una cifra notable para una ciudad de apenas 40.000 habitantes. El coste de la obra fue de unas 34.000 libras jaquesas, y el gremio incluso donó las últimas 1.600 libras del cobro a plazos como gesto solidario.

A partir de las Fiestas del Pilar de 1764, comenzaron los festejos taurinos en Zaragoza, que no siempre eran corridas tal como las entendemos hoy. Eran a menudo una mezcla de espectáculos, teatro y ritual, donde la lucha entre el hombre y el toro —y a veces también los caballos— adquiría formas diversas.

Goya y la Tauromaquia: entre la crítica y el documento gráfico

Volviendo a Goya, su serie de grabados "La Tauromaquia" fue publicada en 1816. En ella encontramos, por ejemplo, la estampa número 18 titulada: "Temeridad de Martincho en la Plaza de Zaragoza", un aguafuerte con aguatinta que muestra una escena cargada de tensión, sin idealización ni ornamento.

Goya no presenta estas escenas como una apología del arte taurino. Al contrario, muchas de sus imágenes reflejan la crudeza, el dolor y el dramatismo del espectáculo, mostrando más bien un relato crítico o documental de la historia de la tauromaquia en España —desde tiempos medievales hasta su época— que una glorificación del toreo.

Sus grabados pueden interpretarse como una reflexión sobre la violencia, el riesgo y el carácter ritual de la lidia, más que como una exaltación de la fiesta. Eran estampas que se vendían bien, casi como recuerdo para los aficionados, pero en ellas subyace una mirada ambigua, a veces incómoda.

Mercado Central de Zaragoza, al aire libre

Es un detalle del Mercado Central de Zaragoza, cuando se montaba en el mismo lugar que ahora, pero al aire libre, sin tener edificio. Cada vendedor tenía su espacio, todo aquel lugar vacío de viviendas en un ensanchamiento de las calles estaba dividido por secciones, y con las inclemencias del tiempo, unos vendían y otros compraban.

El actual Mercado Central de Zaragoza, también conocido como Mercado de Lanuza, se inauguró el 24 de junio de 1903, el proyecto fue obra del arquitecto Félix Navarro, uno de los principales representantes del modernismo en Aragón, y su estructura de hierro, vidrio y cerámica lo hace único en su estilo, inspirado en los grandes mercados europeos de la época, como Les Halles en París.

Letrinas zaragozanas para recordarnos qué somos

Cabreros aragoneses preparando el día

Nota 2.: Y efectivamente nos dieron datos suficientes sobre esta imagen.

Recuerdo de Zaragoza por Chocolates Jaime Boix

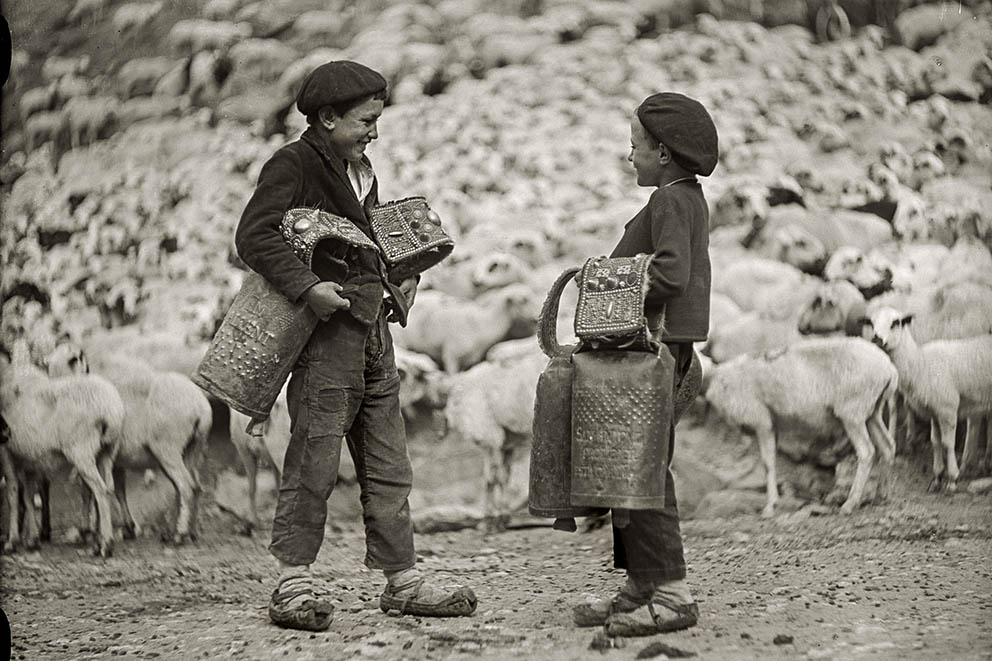

Pastores aragoneses de Ricardo Compairé Escartín

| Esta imagen y todos los datos, nos la remitió Emilio Casanova |

28.5.25

Aragón y Sijena se alegran de que vuelva lo que siempre fue suyo

Hoy el Tribunal Supremo a vuelto a dar la razón a Aragón, y podremos volver a tener en nuestro territorio, en donde estuvieron y de donde nunca debieron salir, las famosas pinturas románicas de la sala capitulas del Monasterio de Sijena.

No es todavía una realidad en el corto plazo, pues no será sencillo traerlas hasta Sijena, y estoy seguro, se pondrán mil problemas encima de la mesa. Los que no se pusieron para arrancarlas de Huesca. Pero 11 años de reclamaciones desde la primera sentencia que daba la razón a Aragón, son muchos años de vergonzosa espera.

La cuestión principal del recurso presentado no ha sido tenido en cuanta, y el Tribunal Supremo confirma que la acción reivindicatoria de Aragón no se encuentra prescrita, ya que el MNAC no ha poseído las pinturas a título de dueño, pues fueron arrancadas de la sala capitular del monasterio e ingresaron en el museo mediante "depósito".

Las pinturas, que fueron arrancadas del monasterio de Sijena en Huesca en 1936, en plena Guerra Civil, y después trasladadas a Barcelona, deberán regresar al lugar para el que fueron creadas en el siglo XII. Una joya única del románico europeo, aunque los destrozos son notables por haber sido arrancadas de la pared sin método hace 90 años.

El MNAC Museo Nacional de Arte de Cataluña "nunca ha poseído las pinturas a título de dueño" (según la sentencia) y que su arranque, dirigido por el funcionario de la Generalitat, José Gudiol, se realizó sin el consentimiento de las religiosas ni autorización administrativa por parte de la Dirección General de Bellas Artes.

27.5.25

El emperador romano Mayoriano y Zaragoza

24.5.25

El Ebro por Zaragoza en 1809

De aquella Zaragoza destrozada del año 1809 podemos ver el rastro del Ebro desbordado y atravesando todas las zonas del Actur hasta el barrio de La Jota o Vadorrey, queriéndose encontrar con el Gállego.

Hay numerosos mapas de aquella Zaragoza, planos que se hacían por motivos militares, de defensa o para mostrar en qué posiciones se encontraban los regimientos militares cuando se logró doblegar a la ciudad.

Zaragoza como ciudad grande y rodeada totalmente de agua, con numerosas acequias, parecía una ciudad ideal para poder crecer, si no hubiera sido por la destrucción de aquellos años, que tumbó los mejores edificios de la ciudad.

23.5.25

Zaragoza en el año 1746 a través de un plano de Sebastián de Rodolphe

No solo podemos ver la ciudad sino su entorno y la gran balsa que todavía existía de las Balsas del Ebro Viejo. El mapa de 1746 de Sebastián Rodolfi es un documento fundamental para la historia del Canal Imperial de Aragón y la Acequia Imperial, y existen reproducciones y estudios sobre él.

El mapa destaca la importancia del río Ebro y su relación con la ciudad de Zaragoza, mostrando cómo el río ha influido en el desarrollo y la configuración del paisaje a lo largo de los siglos.

Si puedo lograr una copia de mejor calidad, la publicaré retocada para mostrar con más detalle las carreteras y acequias de aquellos años en los alrededores de Zaragoza. La localidad que vemos arriba a la izquierda es Juslibol.

22.5.25

Zaragoza y el rey Requiario, suevo violento

29.4.25

Isla Santo Domingo, en el río Ebro a su paso por Zaragoza

Toda esta zona de la margen izquierda se ha ido transformando con los siglos, pues el río Ebro forma unos meandros no fijos en su entrada a Zaragoza, que si bien hoy están muy estudiados y controlados, durante siglos han modificado toda la geografía de esta zona de la ciudad de Zaragoza.

Teatro Principal de Zaragoza, excelente local de Cultura

El incendio y la total destrucción de la Casa de Comedias del Hospital Nuestra Señora de Gracia, ubicado en el solar que ocupa en la actualidad el Banco de España llevó al traslado y construcción en el actual solar de un nuevo teatro zaragozano.

Aunque todo hay que decirlo, ha sufrido varias importantes remodelaciones para darle carácter y comodidad y la última la acometida por el arquitecto zaragozano José Manuel Pérez Latorre que fue inaugurada el 2 de mayo de 1987.

En los años de 2021 y 2022 se hicieron labores de mantenimiento tras el cambio de butacas del año 2017, que se habían puesto nuevas en el año 1944.

Es un teatro no muy grande, histórico y tal vez por ello algo incómodo para los tiempos que corren en sus zonas más altas, pero que guarda su espíritu antiguo, su imagen de lugar “especial”, su espíritu de auténtico Teatro con mayúsculas.

Su patio de butacas, algunos palcos y su delantera segunda son un buen lugar para disfrutar del teatro, no así su anfiteatro o las filas traseras de sus plantas superiores.

Con todo es sin duda un lugar especial que tal vez esté pidiendo un cuidado renovado y un mimo e incluso tal vez una pequeña restauración para dotar de más comodidad las plazas más complejas.

10.4.25

Inmaculada de Sijena. Deplorable estado

Este cuadro, en un estado lamentable, es la obra que se había perdido en un principio de las que el Museo de Lérida ha tenido que devolver a Aragón por sentencia judicial.

Miren el estado de la obra. Un cuadro al oleo sobre tela totalmente cuarteado, que desde el año 1970 estaba en unos almacenes sin saber en qué condiciones se encontraba, por mucho que nos las imaginemos pues se encontraba perdido para el Museo de Lérida.

Una obra que refleja una Inmaculada del siglo XVIII y que tenían las monjas sanjuanistas en Sijena junto a casi otra treintena de obras más.

¿No es un problema de cultura y no de leyes y juzgados, el que se den este tipo tan deplorable de situaciones?

¿Cúal es el futuro de esta obra sin autor conocido y en un estado tan lamentable?

9.4.25

El reto demográfico en despoblación en Aragón es crucial

Las aguas que rodeaban al Rabal zaragozano

Esta es una sección de un plano francés realizado en el año 1809, para tener preparada la defensa de Zaragoza tras su conquista por los franceses. Vemos la zona del Rabal zaragozano.

Pero quiero señalar dos detalles. Por una parte la zona que todavía estaba inundaba de las Balsas del Ebro Viejo, y por otra la zona del ría Gállego, su cauce más amplio que el actual, que llegaba hasta la actual zona de La Jota y sin duda a Vadorrey.

El Rabal quedaba encerrado entre aguas y curiosamente para lo pequeño que entonces era, ya tenía tres iglesias, conventos o monasterios. Altabás, San Lázaro y convento monasterio de Nuestra Señora de Jesús, que en 1723 se dice que convivía una comunidad de 66 religiosos.

8.4.25

La Virgen María del Pilar no se apareció en Zaragoza. Vino a Zaragoza

Zaragoza se funda por los romanos sobre lo que ya existía como aldea o ciudad ibérica. Nace Caesar Augusta sobre las casas o las ruinas de la Salduie sedetana. Sería entre el 19 y el 14 a.C.

Curiosamente —y establecidos ya los romanos en nuestra ciudad— unos 55 años después, que no es tanto, pero sí un tiempo suficiente para que ya no quedaran ninguno de los primeros colonos romanos, soldados licenciados de ls Legiones IV, VI y X, comandados para crear aquella Zaragoza por Marco Vipsanio Agripa, la ciudad cree necesario crecer en poder.

Marco Vipsanio Agripa muy posiblemente no estuvo físicamente en la fundación de aquel asentamiento que se denominó la Caesar Augusta, aunque lo coordinó por órdenes de Augusto, quien delegó en su general y yerno, Agripa, la supervisión de la fundación, siguiendo el modelo romano de colonización.

Ya empezaba aquella ciudad, por su situación estratégica y militar a ser nombrada como un convento jurídico de la zona, con poderes sobre la actual Pamplona, sobre Lérida, llegando hasta Irún o Alcalá de Henares.

Pero necesitaba algo más, ser una ciudad referente en toda esta zona, que dejara claro ante todas las demás ciudades, que había sido la ciudad elegida.

Y aunque el Edicto de Milán (313 d.C.) promulgado por los emperadores Constantino I y Licinio, quedaba lejos en el tiempo de los que sucedió en Zaragoza, de ser verdad el hecho y las fechas: el año 40 d.C. la Virgen María se aparece a San Tiago en Zaragoza. Santiago el Mayor o San Tiago de Zebedeo.

El Edicto de Milán casi dos siglos después estableció la tolerancia religiosa en el Imperio Romano, otorgando libertad de culto a los cristianos y a otras religiones. Si bien no convirtió al cristianismo en la religión oficial, sí le dio un estatus legal y puso fin a las persecuciones generalizadas.

Tuvo que venir el Edicto de Tesalónica (380 d.C.) promulgado por Teodosio I, para convertir al cristianismo niceno en la religión oficial del Imperio Romano. Esto marcó un punto de inflexión importante, ya que el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a la religión dominante del imperio.

Pero en Zaragoza ya había venido la Virgen María tres siglos y medio antes de aquel Edipto, para decidir que Zaragoza debía ser una ciudad emblema de la nueva religión. ¿Curioso?

Hay que señalar que la Virgen María no se apareció a Santiago, sino que como todavía no estaba muerta, fue una "venida" de la Virgen. Lo cual todavía ofrece más dudas. ¿Vino de repente? ¿Vino con ángeles según cuentan las notas más antiguas?

Según la tradición, en la madrugada del 2 de enero del año 40, la Virgen María "vino" en carne mortal a la ciudad romana de Caesaraugusta (Zaragoza) con el objetivo era alentar a Santiago y a un grupo de 7 ú 8 conversos zaragozanos que tenían grandes dudas, dejándoles una columna de jaspe como símbolo de la firmeza de la fe cristiana. Y Zaragoza se convirtió en una Gran Ciudad Mariana, que no hemos sabido conservar bien.

Estatutos de la Real Universidad de Zaragoza

Portada del libro que contiene los Estatutos de la Pontificia y Real Universidad y Estudio General de la ciudad de Zaragoza, establecidos por su Majestad Católica el Rey Fernando VI el 19 de agosto de 1751, y publicados en su Claustro Pleno el 31 de agosto de 1751, impresos en la Imprenta del Rey y de la propia Universidad en el año 1753.

4.4.25

La Seo de Zaragoza, mostrando el entierro de Santo Dominguito de Val

Este relieve es del trascoro de La Seo de Zaragoza, mostrando el traslado del cuerpo del niño Santo Dominguito de Val. Hablamos de relieves realizados entre el siglo XVI y XVII en yeso duro y que se conservan muy bien.

En aquellos siglos se necesitaba la fotografía, aunque ya sabemos que no se había inventado. Así que los artistas del momento intentaban plasmar los momentos importantes en relieves o en cuadros.

Eso nos ha permitido con todas las licencias del mundo, hacernos una idea aproximada de aquellos años, de sus vestimentas y fiestas, de sus personajes o de sus historias. La Seo de Zaragoza, es uno de esos lugares imprescindibles de visitar si vienes a Zaragoza.

27.3.25

Los tres idiomas del Aragón prerrománico

Antes de adoptar el latín como lengua madre, en lo que es Aragón tuvimos otros idiomas conviviendo, idiomas prerromanos que tenían sus zonas de uso. En Aragón tuvimos una división que podemos observarla en el map, entre el Íbero, el Celtíbero y el Vascónico.

Este mapa es del Museo Etnográfico de Zaragoza. y podemos ver las zonas de influencia e incluso las zonas de mezcla de idiomas en el territorio. Es muy entendible pues, el actual estado de los idiomas en Aragón, si admitimos que venimos siempre de mezclas culturales.

Indulgencias por rezar a la Virgen del Pilar

Podría parecer una costumbre muy viejuna pero todavía algunas personas la utilizan, y hasta no hace demasiadas décadas, bien consumido el siglo XX, muchas personas llevaban en sus carteras o colgado del cuello, escapularios o estampas religiosas.

Normalmente la propia religión católica decía que rezarle a una de esas representaciones religiosas, a esas postales pequeñas o no, suponía ganar entre 100 y 200 días de indulgencia.

La indulgencia es un perdón a plazos. Casi todos se dice, iremos al Purgatorio, que es un lugar jodido pero no tanto como el Infierno. Una especie de Cárcel Temporal. Los calabozos sin fuego eterno.

Y los días de indulgencia que has ido recopilando a lo largo de tu vida te los restan de la condena del Purgatorio. Si rezas mucho, te liras de unos años de condena.

No hay Libro Sagrado en donde se expliquen las condenas que se recibirán, pero todo parece indicar que serían muy largas si existiera este modelo. Cada día de rezos a una estampita supone que te quiten medio año de condena. Rezando todos los días de un año te libras 150 años menos de estar en el Purgatorio.

No parece un modelo de Justicia muy correcto, aunque sea Divino. Esta estampita es de la Virgen del Pilar, antes de inventarse las medidas en tela de la Virgen, que no se llevan colgadas del cuello, sino atadas en la mano.

De momento no han dicho cuantas indulgencias supone llevarla, pero lo estarán estudiando pues hay largas filas para comprarla.

25.3.25

Sisenando, rey nombrado en Zaragoza

Zaragoza también ha sido ciudad en donde se han proclamado Reyes de la España histórica aunque nos e llamara España por aquellos años. El Rey Sisenando fue el rey de los visigodos en Hispania desde el año 631 hasta su muerte en el 636.

Sisenando es una figura importante en la historia visigoda, y llegó al poder tras derrocar a Suintila en el año 631. Contó con el apoyo del rey franco Dagoberto I, a quien se dice que pagó una gran suma de oro por su ayuda.

El evento más significativo asociado con el reinado de Sisenando fue la celebración del IV Concilio de Toledo en el año 633. Este concilio fue de gran importancia tanto para la Iglesia como para el reino visigodo. Se unificó la liturgia visigoda.

El reinado de Sisenando duró poco, solo cinco años. Después de su muerte en Toledo en el 636, le sucedió Chintila. Su figura es relevante para entender la historia del reino visigodo en la península ibérica durante el siglo VII, especialmente por su papel en el trascendental IV Concilio de Toledo, aunque estuvo pocos años de Rey.

Su familia pertenecía a la importante nobleza goda asentada en la provincia de Narbona o Septimania. Otros miembros de la misma fueron Sclua (muerto después de 638) y Pedro (muerto después de 633). Ambos ocupaban sendas sedes episcopales septimanas bastante antes del ascenso de su pariente al trono godo: el primero la de Narbona y el segundo la de Béziers. Por ello cabe suponer que el asiento principal del linaje se encontraba en las tierras de Sur de Francia

Hacia finales del 630 la oposición entre godos generó una rebelión abierta en Septimania bajo el liderazgo de Sisenando, tal vez duque de esa provincia. Con el apoyo militar (comprado o alquilado) del rey merovingio Dagoberto I de Neustria, el ejército septimano de Sisenando entró con facilidad en tierras hispánicas, sumando en su avance a numerosos soldados de sus zonas conquistadas, incluido el propio hermano de Suintila, Geila.

Cuando los rebeldes alcanzaron Zaragoza al mando de Sisenando, el propio Suintila y sus más allegados se entregaron sin combatir, ante el abandono de sus propias tropas. El 26 de marzo del 631 era reconocido como rey Sisenando en Zaragoza, como ya hemos comentado, delante de sus tropas victoriosas.

No se tienen datos sobre los últimos años del reinado de Sisenando, pero no debió estar mucho tiempo en Zaragoza. El Rey Sisenando se mantuvo dentro de los límites marcados por la potente aristocracia laica y eclesiástica que le apoyaba, la misma que en diciembre del 633 le había legitimado. De esta forma logró morir en paz y por causas naturales el 12 de marzo del 636 en Toledo.

La Universidad de Zaragoza conserva el cuadro que vemos arriba, hecho por Bernardino Montañés de un teórico rey Sisenando, pintado en el año 1856 y propiedad del Museo del Prado.

21.3.25

La Zaragoza de 1983. Kasan y Actur

Estas dos imágenes aéreas de la ciudad de Zaragoza son del año 1983, no hace tanto. Vemos en ellas el crecimiento actual, pues observamos huecos que hoy ya están totalmente cubiertos por bloques de viviendas.

En estos 40 años Zaragoza ha cambiado mucho, y para bien. El crecimiento se la sentado muy bien pues ha ido cerrando huecos.

La gran duda es pensar cómo le han afectado estos 40 años a los barrios que en ese momento estaban ya perfectamente constituidos. ¿Han envejecido bien o mal? Pues aquí sí que depende de cada uno de ellos.

Los barrios más populares, en estos últimos 40 años y en muchos casos por dejadez urbana o por una planificación equivocada, han envejecido mal. Y ahora algunos de ellos empiezan a necesitar actuaciones urgentes.